// 被忽视的碳排放与机遇

新能源汽车一般被认为比传统燃油车更加低碳绿色,因而在“碳中和”背景下备受青睐。具体来说,新能源汽车由于采用非常规燃料(如电、生物质能等)作为动力来源,有可能降低使用环节的碳排放。但是如果我们将目光移至乘用车的整个生命周期,将生产环节也纳入考虑,新能源汽车[1]表现又将如何?

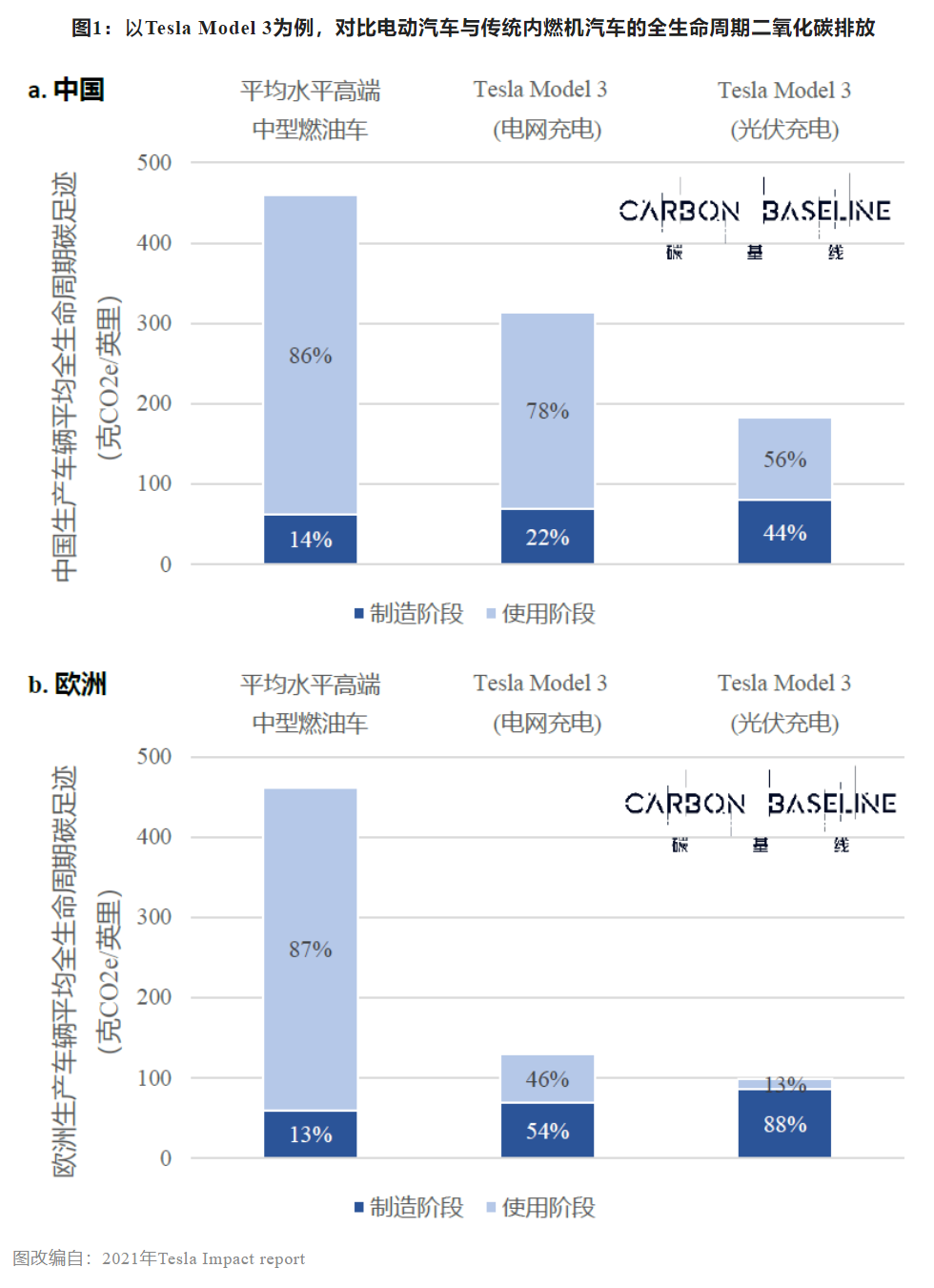

从全生命周期视角来看,电动汽车的减碳集中在使用环节,生产环节碳排放可能“不降反增”。以目前主流的电动汽车特斯拉 (Tesla) Model 3为例,由于电池生产需要消耗额外的碳密集型材料,生产环节的碳排放比例均有所上升;随着供电端进一步脱碳,使用端的碳排放进一步降低,生产环节在全生命周期碳排放的比例将越来越高(图1)。此外,近期北京大学的研究表明电动汽车的回收环节所产生的排放约占生命周期的5%-15%,但如果采用先进的回收再利用技术,电动车的生命周期排放可以降低34%,并且缓解稀有金属的供应链压力。

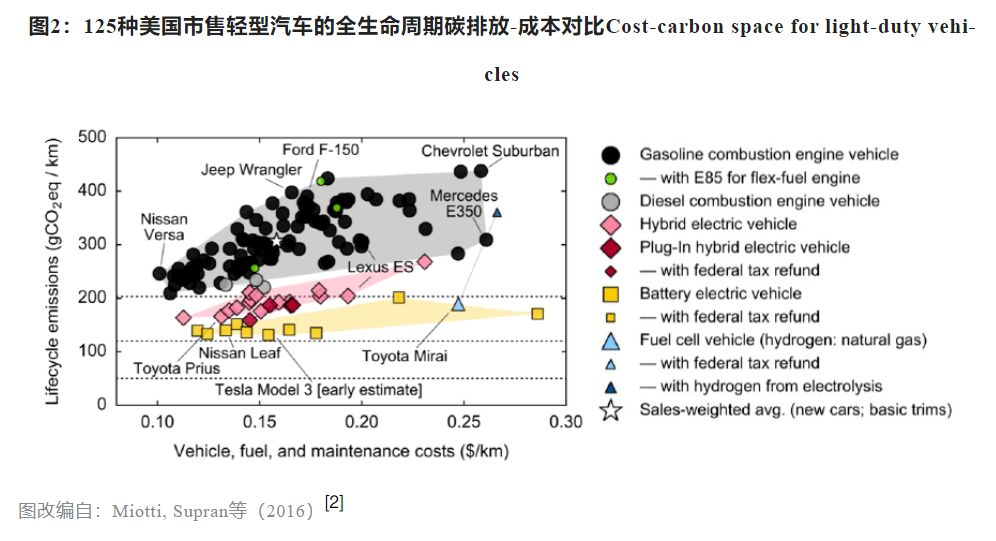

与此同时,电动车的低排放也与电动汽车更低的全生命周期成本相关,降低碳排放不仅将加强产品的环境竞争力,更有可能加强其经济竞争力。一项针对125种市售轻型汽车成本和碳强度的研究发现,虽然市售车型的温室气体排放量和成本差异很大,但总体上较低的排放量通常对应于较低的成本(图2)。其主要原因是更低的碳排放往往来自更低的能源消耗,对应了更低的生产成本,同时材料回收也能够在降低碳排放的同时降低成本。

综上,虽然新能源汽车被认为是应对气候变化、实现碳中和的重要手段,但为了落实交通领域的零碳目标,车企需要在全生命周期的框架下开展减排行动。这些减排行动将不仅助力于温室气体减排,也可以提升产品经济竞争力,实现企业市场份额增长与社会环境改善的双赢。

// 关注的头部车企

基于Mysteel统计数据,我们收集了中国2022年1-3月新能源汽车销量前十的车企名单,分别为:比亚迪、上汽集团、广汽集团、小鹏汽车、江淮汽车、哪吒汽车、吉利汽车、理想汽车、零跑汽车、蔚来汽车。此外,根据全球新能源车销量排名[3],特斯拉(Tesla)和德国大众集团(Volkswagen Group)也被纳入分析范围。

我们从公司官网、深圳证券交易所和香港交易所收集了以上12家企业披露的最新ESG报告(或可持续报告、社会责任报告及年报内ESG相关章节)。剔除暂未公布相关报告的哪吒汽车、零跑汽车,以及只能获取到2020年报告的江淮汽车,共分析9家企业的2021年度ESG报告。

// 具体的减排相关行动

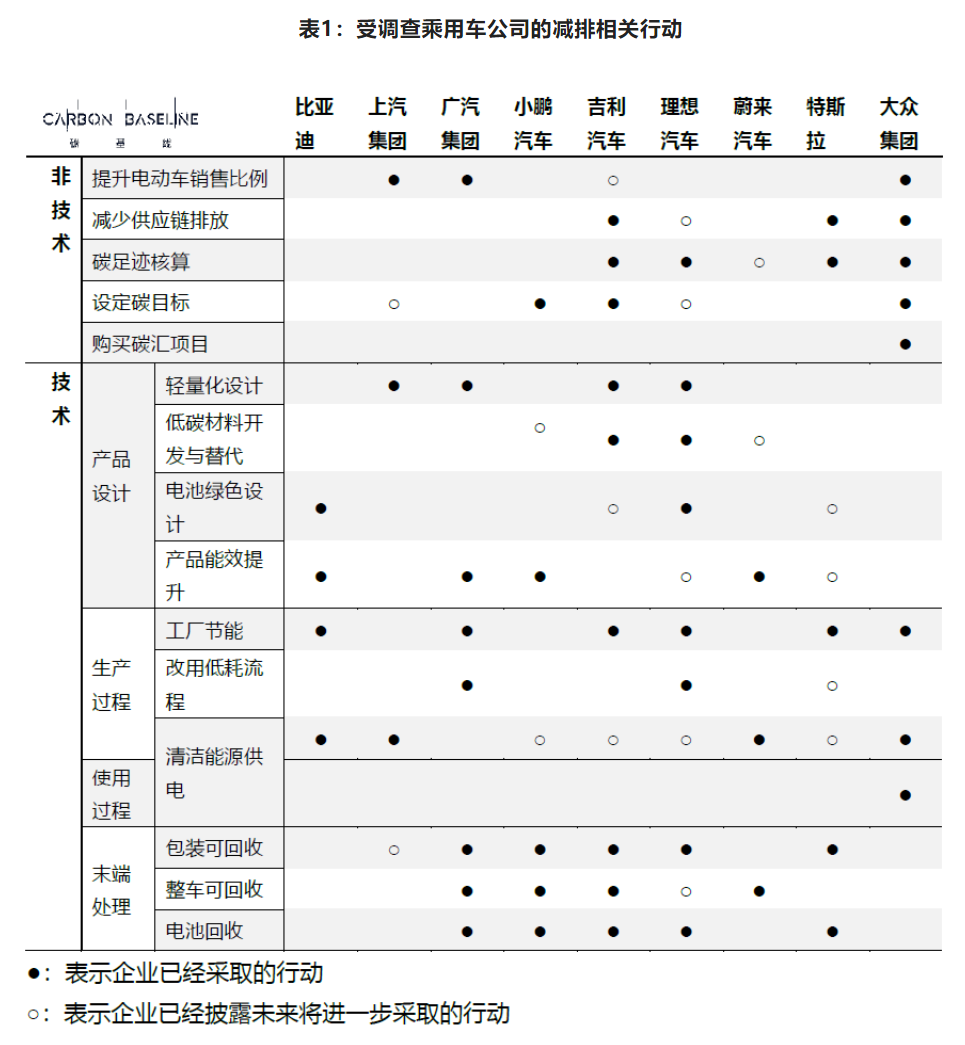

我们将受调查企业针对新能源汽车产品的减排相关行动进行了整理和概括,如下表所示。

综合来看,我们发现:

电动车企表现差异较大:近半头部新兴电动车企暂未披露ESG信息;已披露的新兴电动车企中,吉利汽车和理想汽车的减排行动可圈可点;在销量方面占据主导地位的比亚迪目前所采取的碳减排行动有待提升或进一步披露;

调查到的车企绝大部分都已开始关注产品设计和生产过程减排:在生产过程中采用清洁能源是普遍被提及的减排行动;但造车新势力企业更多关注产品设计和生产过程的碳减排,而传统车企的主要行动是提升电动车销售占比。

相比国际企业,中国电动车企对产品设计环节的关注,尤其是对轻量化设计、低碳材料开发与替代的关注更多。而相比中国企业,国际企业对上游供应链排放(范围3排放)的关注程度更高。

与国际企业相比,中国车企目前产品碳足迹的核算仍在起步阶段,但是中国车企在设定碳目标方面雄心勃勃,多家企业表示已经在制定碳目标和行动计划。

// 结语

对于许多以燃油车为主要产品的传统乘用车企业来说,发展电动汽车产品线是迈向减排的重要一步。但实现清洁燃料替换并不能成为乘用车企业“碳中和”蓝图的全部——关注生产和回收环节的碳排放将变得越来越重要。令人振奋的是,我们发现,虽然采取的减排行动略有差异,受调查的车企多已开始关注产品设计和生产过程减排。在此基础上,我们提出以下行动建议:

1. 电动汽车的自有充电桩可以考虑采购绿电,降低使用过程中的排放。目前,我国电网排放因子较高,根据UNFCCC 2021年数据,中国电网平均排放因子仍然处于所有国家中的前10%[4];这意味着,如果电动汽车采用目前的电网供电,其使用环节仍将产生不可忽略的碳排放量。受调查的车企中,仅大众集团提出了在供电环节中采购绿电。因此,采购绿电为自有充电桩充电可有效降低电动汽车的使用过程排放,进而降低其全生命周期排放。

2. 加强回收技术,尤其是磷酸铁锂(LFP)电池的回收技术研发和商业化。由于LFP电池不使用大量贵金属,具有成本效益优势,近年来逐渐成为锂离子市场的主流选择,但这一特点同时也削弱了LFP电池回收的经济动力。虽然受调查的多家企业提出了对电池回收的关注,但对于目前主流的几类电池,出于技术水平和经济性考量,大量投入仍在NMC电池的全回收上,缺乏对于LFP等电池全回收的投入,与未来各类电池的市场发展不符,需要完善LFP电池全组分回收的技术;目前,该行业仍缺乏具有成本效益的技术,来应对即将到来的LFP电池退役潮[5]。未来,开发绿色和低碳的电池回收技术将会成为兼具巨大经济效益和环境效益的重要举措,因此当下新能源车企或生态合作网络可以考虑加强回收技术的研发和投资。

3. 汽车厂商应积极跟踪国际市场的碳相关政策,避免受到潜在冲击。目前,多家中国新能源车企瞄准海外市场、积极出海销售。数据显示,中国2021年新能源汽车出口31万辆,同比增长3倍[6]。与此同时,全球碳政策正在积极推进中,其中欧洲议会已通过了碳边境调节机制(CBAM),及针对产品生命周期环境性能的产品环境足迹(PEF)。因此,汽车厂商可考虑积极跟踪不同地区(如欧洲)的碳相关政策和碳排放情况,以避免在全球销售中受到政策的不利影响。

备注及参考来源

Carbon Baseline

[1] 注:考虑到目前新能源汽车的技术成熟度和市场占有率,本文只将电动汽车(包括HEVs, PHEVs, and BEVs)纳入讨论范围。

[2] Miotti, M., G. J. Supran, E. J. Kim and J. E. Trancik (2016). "Personal Vehicles Evaluated against Climate Change Mitigation Targets." Environmental Science & Technology 50(20): 10795-10804.

[3] https://insideevs.com/news/564800/world-top-oem-sales-2021/

[4] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Harmonized_IFI_Default_Grid_Factors_2021_v3.2_0.xlsx

[5] Wang, M., K. Liu, S. Dutta, D. S. Alessi, J. Rinklebe, Y. S. Ok and D. C. W. Tsang (2022). "Recycling of lithium iron phosphate batteries: Status, technologies, challenges, and prospects." Renewable and Sustainable Energy Reviews163: 112515.

[6] http://www.xinhuanet.com/auto/20220224/1c42f3ce0d5d4b21ae2f3886de0f0db7/c.html

碳基线团队汇集了中美欧顶尖学术、咨询、金融与技术人士,致力于帮助客户解决在实现碳中和目标过程中面临的挑战。通过结合团队的全球化视野与经验和深厚的学术知识储备,碳基线为客户提供从碳中和战略规划和实施路径制定到落地指导的全流程服务,包括具有国际前沿知识体系的碳管理软件和绿色金融分析类工具解决方案。

Request Demo

Request Demo

Aug 07, 2022

Aug 07, 2022  黄珂欣

黄珂欣